Golput, Masih Menjadi Ganjalan Pesta Demokrasi Dari Masa Ke Masa

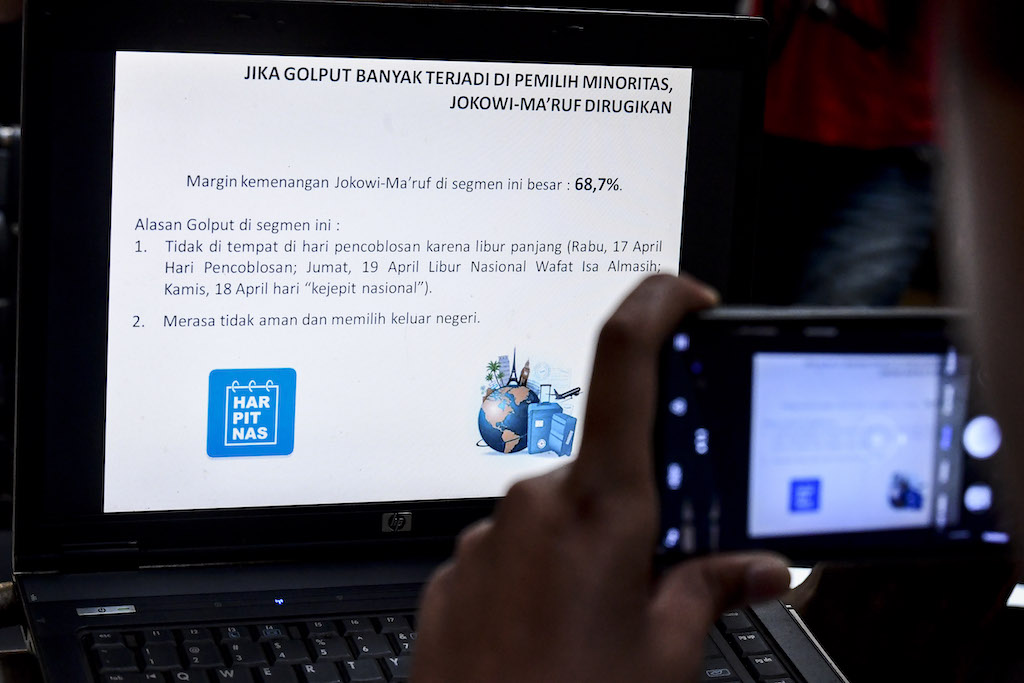

Wartawan mengambil gambar saat peneliti LSI Denny JA merilis survei terkini bertajuk 'Siapa Dirugikan Golput: Jokowi atau Prabowo? di Jakarta, Selasa (19/3/2019). Berdasarkan survei tersebut pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin akan sangat dirugikan jika angka golput tinggi di kantong pemilih minoritas, pemilih muslim, pemilih "emak-emak", pemilih milenial dan pemilih "wong cilik". ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Kelompok nonpemilih atau golongan putih (golput) bakal menjadi ganjalan terbesar dalam target partisipasi yang dipasang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menuturkan, sebagai negara demokratis Indonesia memang tidak menjadikan memilih sebagai kewajiban, melainkan sebatas hak warga negaranya.

Tak ayal, pilihan untuk tidak memilih bukan sebagai beban. Berbeda dengan negara lain yang semisal menerapkan denda kepada warganya yang tidak menggunakan hak pilihnya.

“Makanya, kalau tingkat partisipasi pemilu (tahun 2014) sekitar 70 persen, itu bisa dikatakan tinggi,” kata Syamsuddin dalam diskusi media bersama Kantor Staf Presiden (KSP) di Hotel Mercure, Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (28/03/2019).

Syamsuddin sepakat menyatakan bahwa pendekatan kepada golput menjadi tugas besar bagi penyelenggara dan peserta pemilu.

Apalagi, hari pemungutan suara yang jatuh pada 17 April 2019, berdekatan dengan libur keagamaan yang mungkin membuat sebagian warga memilih untuk mengambil cuti panjang.

“Kuncinya ada di penyelenggara pemilu. Makanya imbauan kita kepada KPU adalah agar tidak terlampau kaku dalam menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara. Agak fleksibel lah,” kata Syamsuddin

Dirinya mengingatkan, tidak semua golput terjadi karena politik saja, seperti kekecewaan terhadap kontestan politik atau bahkan kepada sistem pemilunya.

“Yang betul-betul golput kita asumsikan paham mengenai politik, ‘masa calon presidennya dia lagi, masa calegnya banyak yang tidak dikenal’. Itu bisa jadi faktor,” tuturnya.

Akan tetapi, banyak juga hal-hal yang berhubungan dengan administrasi pemilu yang justru menjadi penghambat bagi warga untuk memberikan suaranya.

Syamsuddin menyebut beberapa di antaranya. Pertama, pemilih yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun DPT tambahan (DPTb). Kedua, pemilih yang sudah masuk DPT atau DPTb tapi tidak punya e-KTP.

Ketiga, buruh-buruh yang tetap diminta bekerja pada hari pencoblosan. Keempat, jarak TPS yang terlampau jauh dari tempat tinggal, dan seterusnya.

Peneliti Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menambahkan, faktor pemilu yang terlalu sering di Indonesia juga menyumbangkan “kemalasan” pemilih. Dari catatannya, kecuali tahun 2016, pemilu setidaknya berlangsung setiap satu kali dalam setahun sejak 2014 hingga 2019.

Selain membuat pemilih jenuh, agenda-agenda ini juga menyibukkan partai politik yang sebenarnya memiliki peran besar dalam melakukan pendidikan politik untuk warga.

“Kita selalu melihat bagaimana kandidasinya, akhirnya parpol sibuknya itu, nyiapin calon untuk maju sehingga fungsi mereka tidak jalan. Publik pun jadi tidak puas, lalu muncul gerakan golput saja,” ucap Nisa.

Ke depannya memang perlu pembenahan. Nisa mengusulkan KPU bersama pemerintah pusat menata ulang jadwal pemilu. Jika perlu, dalam lima tahun hanya ada dua pemilu, pilpres/pileg dan pilkada saja.

LIPI mencatat, politisasi SARA dan identitas memang menjadi potensi paling tinggi yang bisa menghambat penyelenggaraan Pemilu 2019.

Namun golput turut masuk dalam potensi lainnya yang bisa menghambat berbarengan dengan politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, hoaks, konflik antar elit partai, ketidaksiapan kandidat/parpol, dan ketidakakuratan DPT.

Langkah mitigasi

Very Juniadi Ketua Kode Inisiatif menegaskan bahwa semua pihak harus menyadari bahwa penyelenggaraan pemilu memakan ongkos yang sangat besar. Dan ongkos itu dipungut dari pajak warga.

“Anggaran sampai Rp25 triliun itu diambil dari mana? [Kalau tidak memilih] itu akan jadi kemubaziran politik. Soal kemudian mau memilih siapa itu hal lain. Yang pasti, fasilitas yang disiapkan oleh negara sebaiknya digunakan sebenar-benarnya oleh pemilih,” tegas Very.

Kedua, meski memilih adalah hak, namun hak ini tetap harus diperjuangkan. Very menyebut, dalam penggunaan hak pilih ini terjadi kerumitan, tak jarang regulasi yang dibuat justru berpotensi menghilangkan hak pilih.

“Ada yang salah, ada kecurigaan tinggi sehingga memberlakukan aturan memilih yang sangat ketat. Jangan sampai syarat administratif itu menghambat hak pilih warga,” ucap Very.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengaku, saat ini cara yang paling mujarab yang tengah dilakukannya untuk menggaet pemilih adalah melalui pendekatan tokoh agama.

“Jalurnya sudah kita anggap paling baik di antara yang ada. Ketika tokoh agama yang bicara, pemilu masih diamini semua yang mendengar. Ini jadi catatan penting,” kata Afif pada kesempatan yang sama.

Selain tokoh agama, Bawaslu saat ini masih gencar memperbaiki DPT yang ada, menggelar coklit (pencocokan dan penelitian), termasuk pemantauan surat keterangan (suket) pengganti e-KTP.

“Di lapangan, dalam kondisi capek, human error bisa terjadi. Tapi semangatnya ada, membersihkan DPT. Semua sistem ada catatannya, tapi kita tidak membandingkan sistem tapi melihat mana yang lebih cocok bagi sistem pemilu kita,” tukasnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bukan syarat mutlak memilih pada pemungutan suara 17 April 2019.

Atas dasar hal itu, MK meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk segera mengeluarkan pengganti e-KTP bagi penduduk yang belum tercatat. Hal ini demi menekan angka golongan putih (golput) lantaran tak memiliki e-KTP sebagai salah satu syarat utama dalam memberikan suara di pemilu. [Ronna]